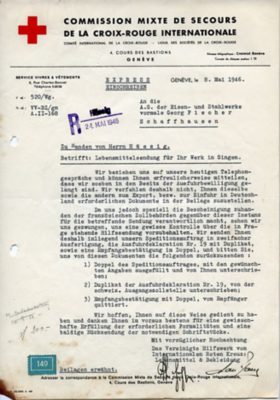

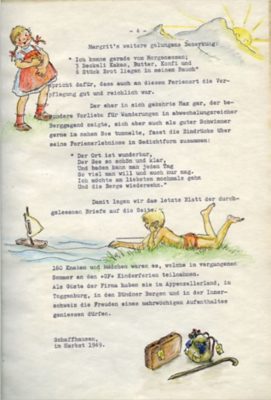

在危机中开拓创新,团结一致,为未来而学习:GF 在其 200 余年的生存过程中内化了这种态度。第二次世界大战结束后,当时的总经理 Ernst Müller 指示员工将有关如何度过危机岁月的文件汇编到工作档案库中,以掌握利于未来发展的重要知识。

目前疫情中一个例子就表明了,GF 从过去的其他危机中学有所得。当新冠病毒在中国引发关注,防护用品迅速供不应求时,GF 于二月初从其位于沙夫豪森(瑞士)的仓库向中国的同事寄送了 40,000 个防护口罩。该仓库自 2006 年以来就已存在,当时被称为“禽流感”的 H5N1 病毒使全世界都紧张不安。GF 在集团层面建立了一个疫情应对指挥部,该团队首先指示建立一个防护用品仓库,以为将来的危机做准备。现在,这一预防措施帮助中国员工解决了燃眉之急。两个月后——在此期间,疫情已经蔓延到全球——中国员工也投桃报李,向欧洲、北美和南美以及亚洲其他地区的 GF 公司提供了总共 120,000 个防护口罩。

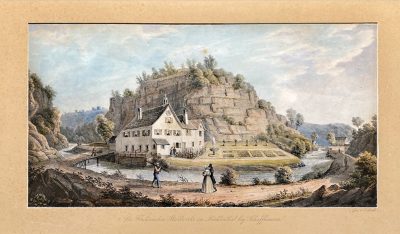

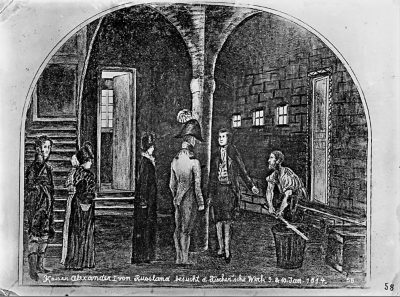

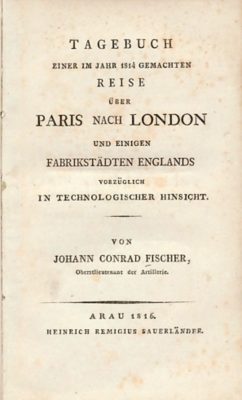

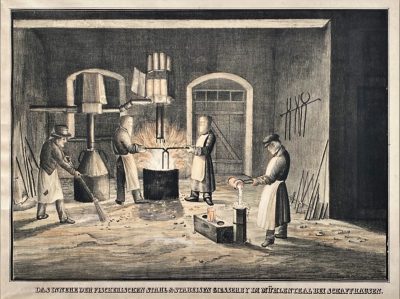

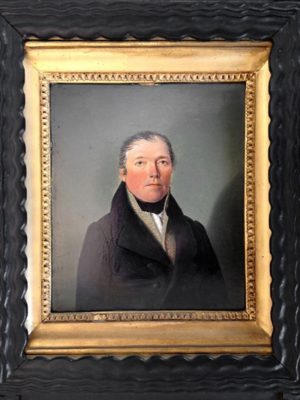

凭借团结一致、风雨同舟的精神,GF 在其悠久的历史中成功度过了多次危机。Globe 杂志将介绍以下四个方面:在风云变幻的 19 世纪初成立公司,第一次世界大战后的动荡局势,20 世纪 30 年代初的全球经济危机以及第二次世界大战结束后的时期。